こんにちは。

8歳(小3)、4歳(年中)、2歳の男子3兄弟に夫とほぼ男子校な日々を綴っているポンコツ母さん、tomekkoです。

全巻持ってるけど本当に隅から隅まで美しいので、今でもたまに見返してうっとりします…!!

でも実はこの着付けはフィクション…というか、読者の目に馴染みやすい現代版なんですよね。

これは、近世以降だんだんと様式化された着付けで、現在も皇室の行事などで目にするきっちりとして豪華な着付けですね。

これをずっと信じてたんですが、いろいろ調べ始めて絵巻などを目にするようになると

ん?

うん…?

なんか思ってたんとちがうような…?

という印象を持つようになります。

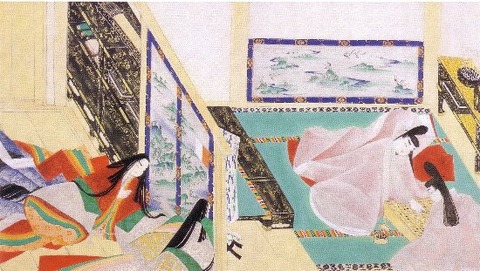

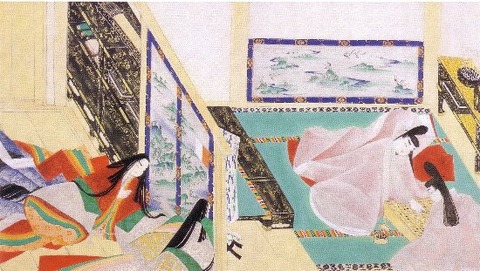

試しに源氏物語絵巻から、女房(貴族に仕える女性)の正装を見てみましょう。

左の女性…なんか変じゃない?

昔の絵師さんが画力不足だったのかなぁ…?

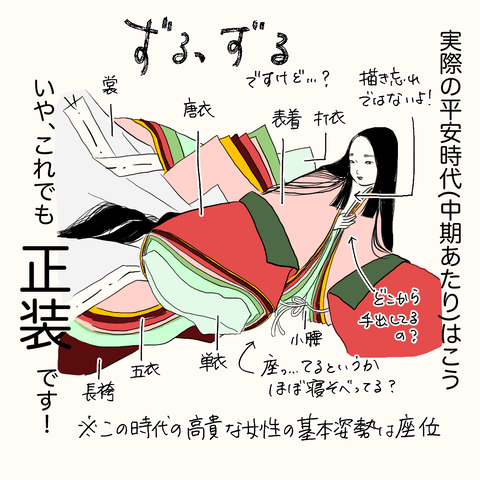

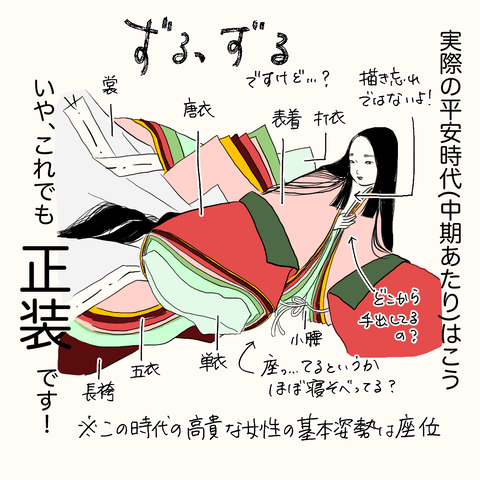

と不可解だったんですが、図解すると

わかりやすくなってないかな…?わかります?

変なとこから手出てない?

てか待って?下は何を着て…いや…着て…ない…!?

そう、平安中期ごろの十二単は、上半身に小袖などの下着を着ていません。

素肌に袴だけつけて、上から何枚もの衣を重ねたものを羽織っているだけ!

…だけ!!!!

なんならジャケット?代わりとも言える唐衣(一番上に着る短めの衣)なんてズリ落ちまくってる。

裳という後ろに引くエプロンのようなものを結ぶ紐は本当にゆるゆるっと前で結ばれてるだけなので、こんなん動き回ったらすぐに解けたり落ちてきちゃったりするんじゃないの?と心配になります。

でも一応この格好をしてるってことは、貴人にお仕えして働いてる人なんですよ。

不思議…!!

このゆるーい着こなし、大学で教授に聞いた時にすごくわかりやすい例えが出てきました。

お布団引っ被ってるみたいなもんだって…

そでは一応あるんだけど重たいのもあってほとんど手を通さず、胸元がポロリしないように(あと寒くないように)内側から襟をかき合わせて、あとはもう片方の手だけ袖に通して扇で隠してたのではないかと。

結局実際の人の動きはわからないので特に結論の無い話で申し訳ないんですけど、こんな格好して物を運んだり人のお世話したりって、どうやってしていたんだろう????

もちろん、そのままだと不便だからきっと平安後期には長袴の中に小袖を着用するようになったんでしょうね。

ほんでその、下着として使われていた小袖が鎌倉時代以降表着として発展していく、と。

あまり大きく動かなきゃならないようなことはきっともっと身分の低い使用人にやらせてたのだろうけど、それでも主人の着替えやら食事の対応やら、何かと世話をしてたと思うんだけど、本当にどうしてたんだろう?

詳しい人や書籍があったら誰か教えてください…!!

着物や服飾史を楽しむためのアカウントです。良かったらフォローお願いします!

きもの展に刺激を受けて書き殴った元着物警察シリーズはこちら。

個人的趣味を盛り込みまくった虫漫画(?)はこちらです↓

特に女子の衣装や髪型を見て欲しい(主旨とは違うけど)

![飛んで火に入る (モーニング KC) [ tomekko ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9138/9784065199138.jpg?_ex=128x128)

飛んで火に入る (モーニング KC) [ tomekko ]

1話試し読みはこちらから

コミックDAYSで1話ごとでもお読みいただけます。

8歳(小3)、4歳(年中)、2歳の男子3兄弟に夫とほぼ男子校な日々を綴っているポンコツ母さん、tomekkoです。

着物関係の記事も間が空いてしまったけど、前回は時代考証にキレていた頃の話をしました。

この話にも関係しますが、その時代の人たちの着こなしって実際どうだったの?ってのがワタシは昔から気になっていて。

大好きな源氏物語の舞台、平安時代のことは、興味の入り口が漫画の『あさきゆめみし』だったので、いわゆる十二単ってこの着方なんだと長いこと思い込んでいました。

はー美し…!!(手持ちの単行本より)

全巻持ってるけど本当に隅から隅まで美しいので、今でもたまに見返してうっとりします…!!

でも実はこの着付けはフィクション…というか、読者の目に馴染みやすい現代版なんですよね。

これは、近世以降だんだんと様式化された着付けで、現在も皇室の行事などで目にするきっちりとして豪華な着付けですね。

これをずっと信じてたんですが、いろいろ調べ始めて絵巻などを目にするようになると

ん?

うん…?

なんか思ってたんとちがうような…?

という印象を持つようになります。

試しに源氏物語絵巻から、女房(貴族に仕える女性)の正装を見てみましょう。

左の女性…なんか変じゃない?

昔の絵師さんが画力不足だったのかなぁ…?

と不可解だったんですが、図解すると

わかりやすくなってないかな…?わかります?

変なとこから手出てない?

てか待って?下は何を着て…いや…着て…ない…!?

そう、平安中期ごろの十二単は、上半身に小袖などの下着を着ていません。

素肌に袴だけつけて、上から何枚もの衣を重ねたものを羽織っているだけ!

…だけ!!!!

なんならジャケット?代わりとも言える唐衣(一番上に着る短めの衣)なんてズリ落ちまくってる。

裳という後ろに引くエプロンのようなものを結ぶ紐は本当にゆるゆるっと前で結ばれてるだけなので、こんなん動き回ったらすぐに解けたり落ちてきちゃったりするんじゃないの?と心配になります。

でも一応この格好をしてるってことは、貴人にお仕えして働いてる人なんですよ。

不思議…!!

このゆるーい着こなし、大学で教授に聞いた時にすごくわかりやすい例えが出てきました。

お布団引っ被ってるみたいなもんだって…

そでは一応あるんだけど重たいのもあってほとんど手を通さず、胸元がポロリしないように(あと寒くないように)内側から襟をかき合わせて、あとはもう片方の手だけ袖に通して扇で隠してたのではないかと。

結局実際の人の動きはわからないので特に結論の無い話で申し訳ないんですけど、こんな格好して物を運んだり人のお世話したりって、どうやってしていたんだろう????

もちろん、そのままだと不便だからきっと平安後期には長袴の中に小袖を着用するようになったんでしょうね。

ほんでその、下着として使われていた小袖が鎌倉時代以降表着として発展していく、と。

あまり大きく動かなきゃならないようなことはきっともっと身分の低い使用人にやらせてたのだろうけど、それでも主人の着替えやら食事の対応やら、何かと世話をしてたと思うんだけど、本当にどうしてたんだろう?

詳しい人や書籍があったら誰か教えてください…!!

着物や服飾史を楽しむためのアカウントです。良かったらフォローお願いします!

きもの展に刺激を受けて書き殴った元着物警察シリーズはこちら。

個人的趣味を盛り込みまくった虫漫画(?)はこちらです↓

特に女子の衣装や髪型を見て欲しい(主旨とは違うけど)

![飛んで火に入る (モーニング KC) [ tomekko ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9138/9784065199138.jpg?_ex=128x128)

飛んで火に入る (モーニング KC) [ tomekko ]

1話試し読みはこちらから

コミックDAYSで1話ごとでもお読みいただけます。

コメント

コメント一覧 (2)

働いていると言っても都の貴族は従者も下級貴族なので、手は使わず「移動して命令する」だけできたら仕事はできるかと……

tomekko

が しました

しました

ここまでするするっと読ませていただきました!

私も学生時代、同じようなことでイライラしながら時代劇を見ていました!!

なので、こちらの記事に出会って

色んなことが腑に落ちたり、新しいことを知れて…!

とても嬉しい今日この頃です!

ありがとうございました!!

tomekko

が しました

しました